自分が好きな装幀を楽しむ

#天小口がアンカットの仮綴じ本

パリに住んでいた頃、フランスの古本屋さんをめぐっていると簡単な装幀の本をよく見かけました。ページは天の部分がくっついたままだし、綴じ方も適当で、紙の表紙はカットされず折り曲げて畳まれています。紙や印刷はいいのにフランスはずいぶん適当な製本なのだなと思いました。

しかし、それが自分で「ルリユール」という製本工房に本を託し、自分好みの装幀にしてもらうためなのだと知ったのは随分後のことでした。仮綴じ本は将来の製本を見こした一時的なものだったのです。

アンカットのページをペーパーナイフで切り開きながら本を読み、最後に好きな装幀にする。本を自分が完成させるいう話にとてもわくわくしました。

ルイ14世の勅命

16世紀の終わりからイギリスを始めとするヨーロッパ各国では分業が進みました。それにより産業が大いに活発になったのです。しかし、17世紀のフランスでは一つ問題が出てきました。書物をつくるのに必要な出版、印刷、製本の境目があいまいだったのです。そのため各業者は利益を求めてお互いにいがみあっていました。

そんな中、ルイ14世が勅命を下します。

ーパリにおいては出版・印刷と製本のギルド(職人の組合)はお互いに職分をこえないことー

それ以降、出版・印刷業者は簡易製本の仮綴じ本を出版するようになったのです。製本業者は製本に専念することで様々な意匠を凝らし、次々に新しい様式が生まれるようになりました。

またルイ14世は古書のコレクターであったために、それに感化された貴族たちもおおいにルリユールに本を依頼したのでした。こうしてフランスにはルリユール文化が発展していきます。また清貧を旨とするプロテスタントの国と違い、粋を好む国民性であったこともルリユールが続いた理由の一つでしょう。

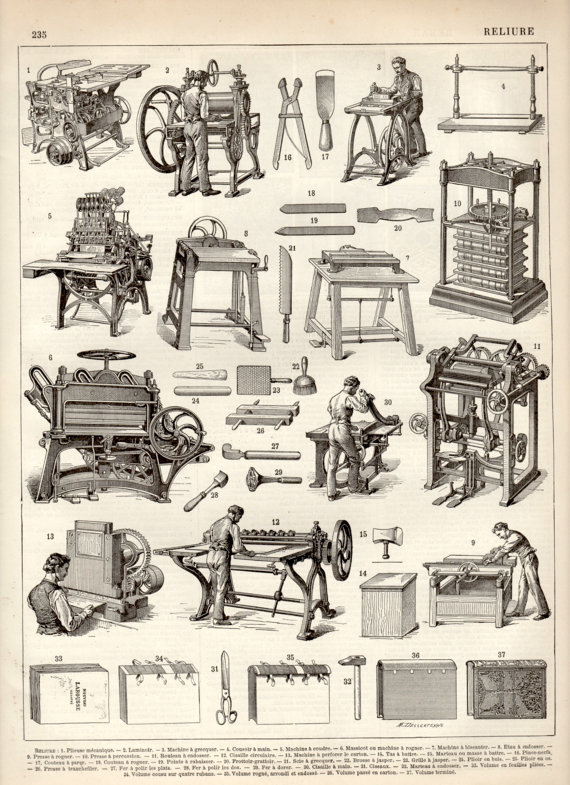

ルリユールの作業について

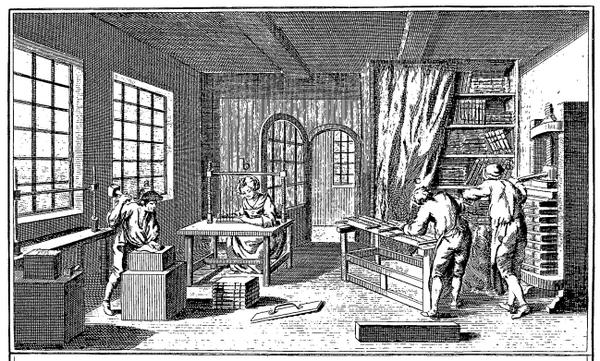

ルリユールはフランス語で再び糸で綴じるという意味です。仮綴じ本を一旦ばらし、もう一度綴じ合わせます。もちろん製本工房では本の修理も行っていました。表紙は簡単にはずれないように、パッセカルトンという数十にも及ぶ複雑な工程で取り付けられます。

また表紙はモロッコ革などで革装され、そこにドリュールといわれる箔押しをします。

#ドリュールで金を箔押しする工程

すべてが手作業で行われ、大層なお金と時間がかかるものでした。

様々な装幀様式

ルリユールには様々な技法や様式があり、ここですべては説明できませんがいくつかご紹介したいと思います。

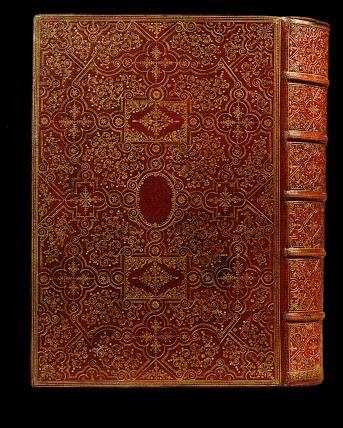

ル・ガスコン様式

ル・ガスコンによって考案され、17世紀に一世を風靡しました。赤いモロッコ革に金の箔押し、点描を多用して華やかだが派手すぎないデザインです。

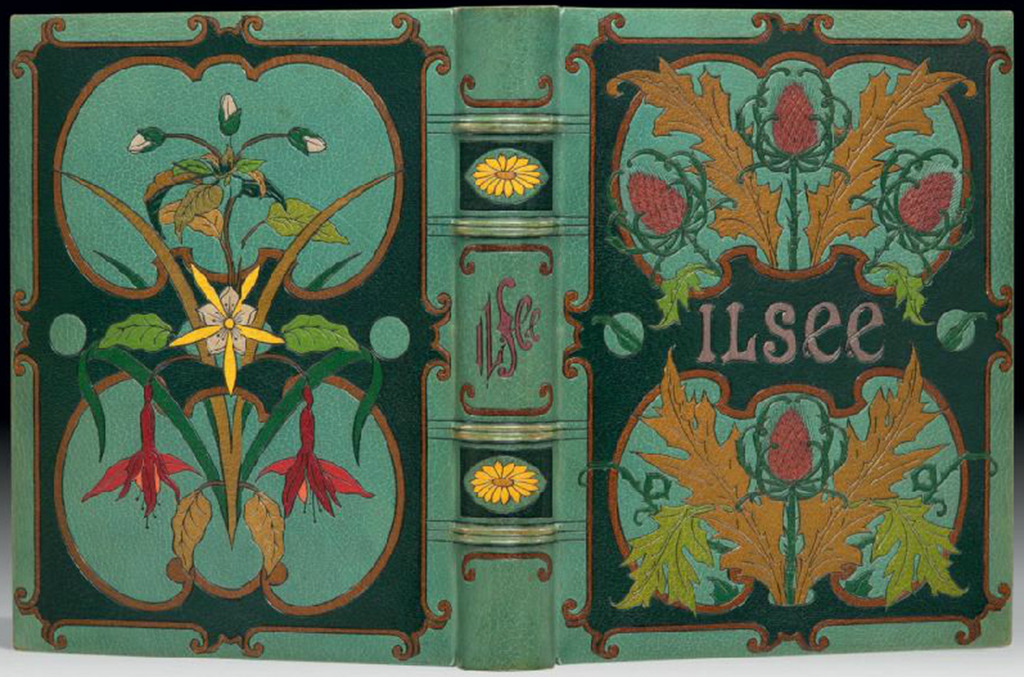

アールヌーボー様式

20世紀に入ると、ルリユールも伝統的な様式に美術界の流行を取り入れるようになりました。こちらはアールヌーボーのデザインです。

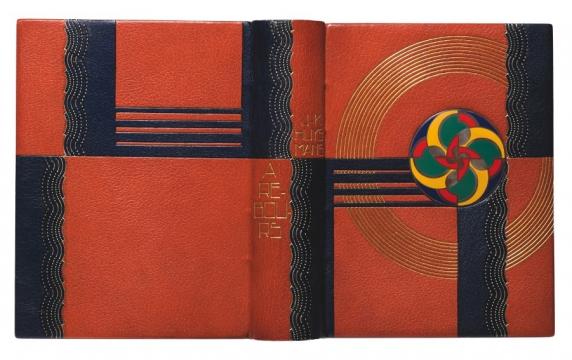

アールデコ様式

おなじく20世紀のこちらはアールデコ様式です。 東京の庭園美術館の内装を思い出しますね。

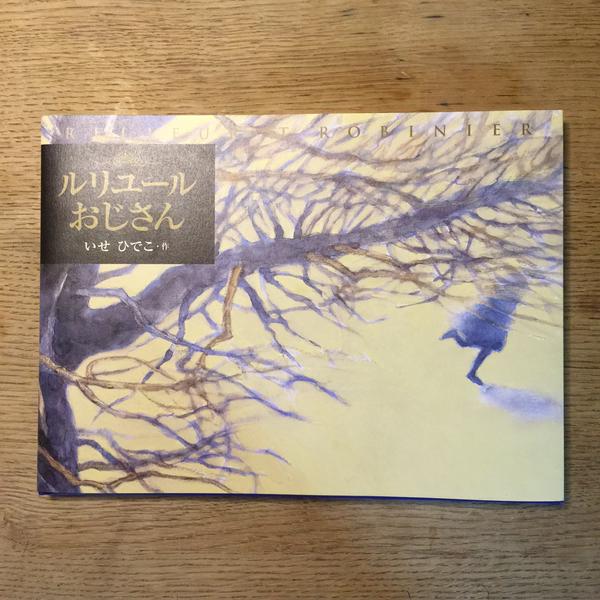

ルリユールおじさん

最後に本を一冊ご紹介します。

「ルリユールおじさん」です。木や花の名前を調べるのが大好きなソフィーの植物図鑑はある日バラバラになってしまう。本を手づくりでなおしてくれるルリユールのおじさんがしてくれたことは・・。名作です。ルリユールの工房の様子が描かれていてとても好きな本です。

ご多分にもれず、フランスでも趣味的な愛書家の数は減っています。それでも現代作家たちがモダン・ルリユールを創造し、また多くの若手たちがルリユール学校を出て活動を続けています。日本においてもそのデザインの美しさや本を自分好みにする楽しみからルリユールの世界は少しづつ盛り上がっているようです。

皆様もご興味をお持ちいただけたでしょうか?機会があればまたルリユールについては書いてみたいと思います。